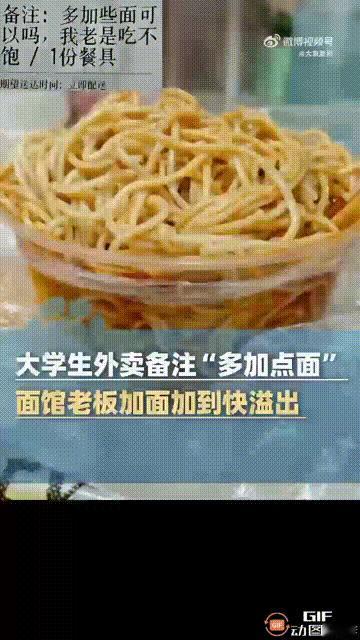

湖北一大学生点外卖,备注“让多加点面,老是吃不饱”,本以为老板顶多加一点,没想到,当她拿到外卖时惊呆了,外卖盒都快装不下了,老板不仅加了面,而且是翻倍的加!2两面直接加到了4量!大学生感动之余,将此事发到网上,视频走红获赞200多万,结果这家店销量暴涨4倍! 最近,湖北武汉一份几乎要撑破餐盒的面条,超越了食物本身,成为一个引发社会广泛共鸣的符号。事件的开端很简单,一名大学生在外卖订单上备注,希望能多加些面,而面馆老板的回应是直接将份量加倍。这个故事迅速传播,但其背后揭示的,是三个值得深思的社会层面:消费者的心理预期、商家的经营哲学与公众的价值选择。 那句“老是吃不饱”的备注,读来带着一丝不好意思。这并非一个理直气壮的要求,更像一次在普遍失望中进行的、近乎无望的试探。学生自己也坦言,下单时压根没抱什么希望,觉得外卖份量都是标准化的。这种心态并非个例,它源于一种普遍的消费经验。 在外卖行业,“份量不足”是排名前三的投诉热点之一。许多年轻人早已厌倦了各种“满减陷阱”和份量缩水的套路。因此,这句小小的备注,恰好折射出在高度程序化的商业规则面前,消费者对获得个性化善意与关怀的信任缺失。 面馆老板王锐的回应,则是一种反商业直觉的行动。这位32岁的店家看到备注后,立刻让员工把面“装满,装到装不下为止”,一份二两的面直接变成了四两。这并非他为了博取眼球的即兴慷慨,而是其一贯经营哲学的自然体现。 这家开业仅七个月的小店,从一开始就立下了“免费续面,保证吃饱”的规矩。王锐始终认为,“来者是客,不一定吃好,但一定吃饱”。他不仅回应了学生,更会主动为那些没有提出要求的外卖员和农民工多加一份面。这种源自朴素同理心的服务,与精算成本的商业逻辑形成了鲜明对比。 这种看似“吃亏”的实在做法,其实在民间商业中拥有强大的生命力。就像另一位卖馄饨的张姨,也通过给熟客多加份量等小善举赢得了极好的口碑。一碗面两块多的物料成本,王锐换来的是人心。 事件在网上传开后,店铺销量激增了四到五倍,每日订单从三四十单涨到一两百单。这与其说是网红效应,不如说是一场大型的社会民意调查。公众用真金白银,为“实在”和“不套路”的价值观投出了赞成票。超过200万的点赞,代表着一种广泛的价值认同。 支持的方式也充满了温度。有顾客特地从河南省开车前来,只为吃一碗面。更有许多网友选择了一种特殊的“打赏”方式,他们下单后将地址写为面馆,并备注“不用做”。这种行为是消费者对商家善意的一次“反向回馈”,形成了一种超越买卖关系的温情互动。 面对这些“虚拟订单”,王锐发现后立即进行了退款,并坚持“做生意不能这样”。他的这个举动,进一步强化了他的“实在”形象,也为这场关于商业伦理的良性对话画上了圆满的句号,证明了真诚可以是双向的。 这碗面的走红,本质上是公众对“被善待”的深层渴望得到满足后的一次情感井喷。这份订单的回响告诉我们,在规则与算法日益精密的时代,超越期待的人情味,依旧是最稀缺也最强大的力量。王锐坚守的“让人吃饱”的朴素真理,最终满足了社会对温暖与真诚的深层“饥饿感”。这不仅是生意之道,更是人与人之间最稳固的连接。