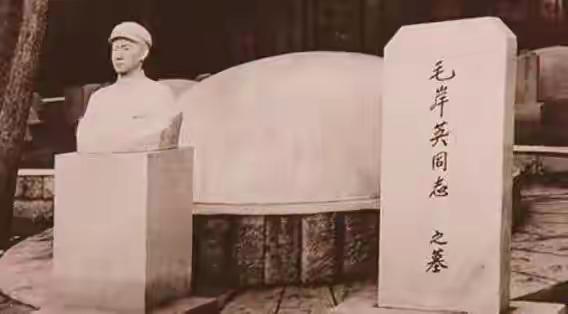

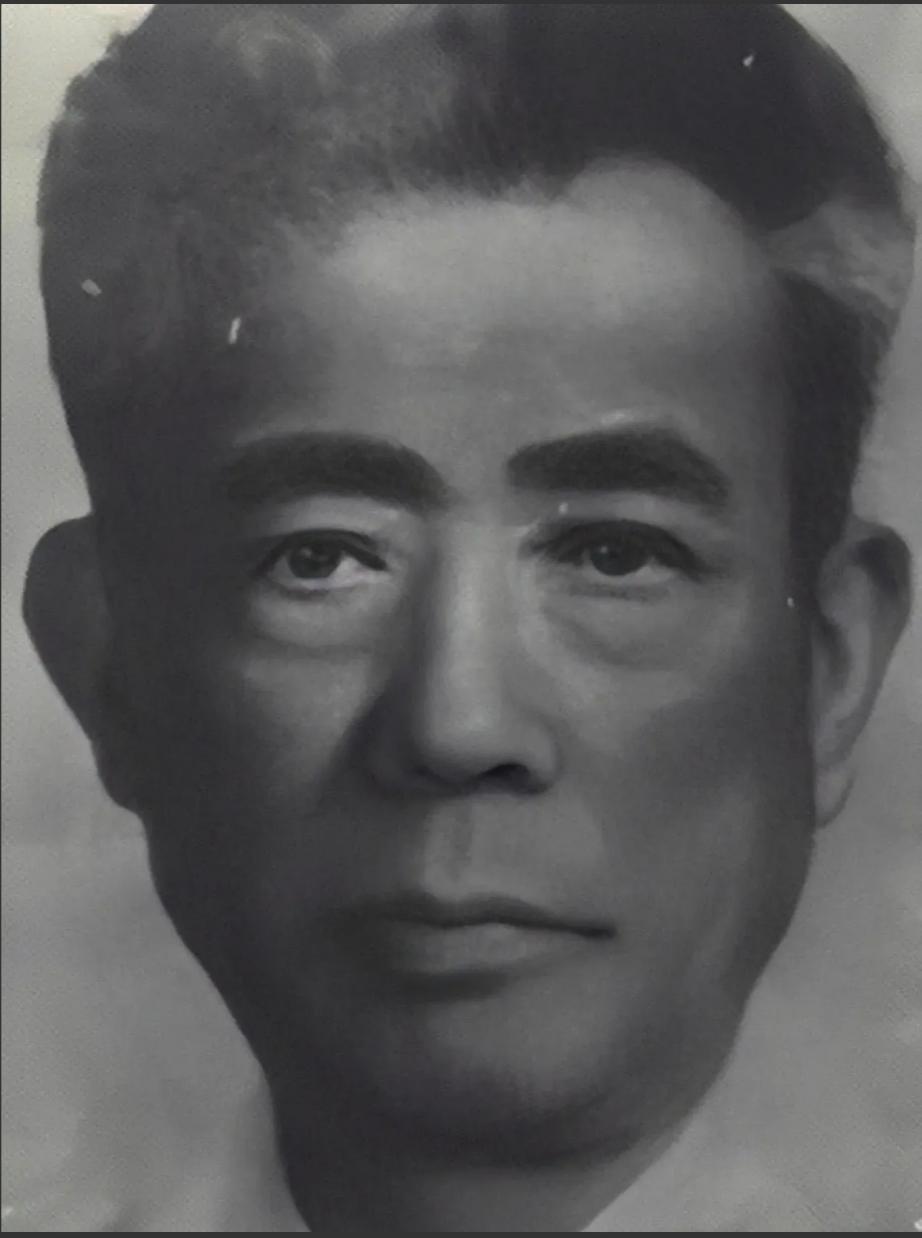

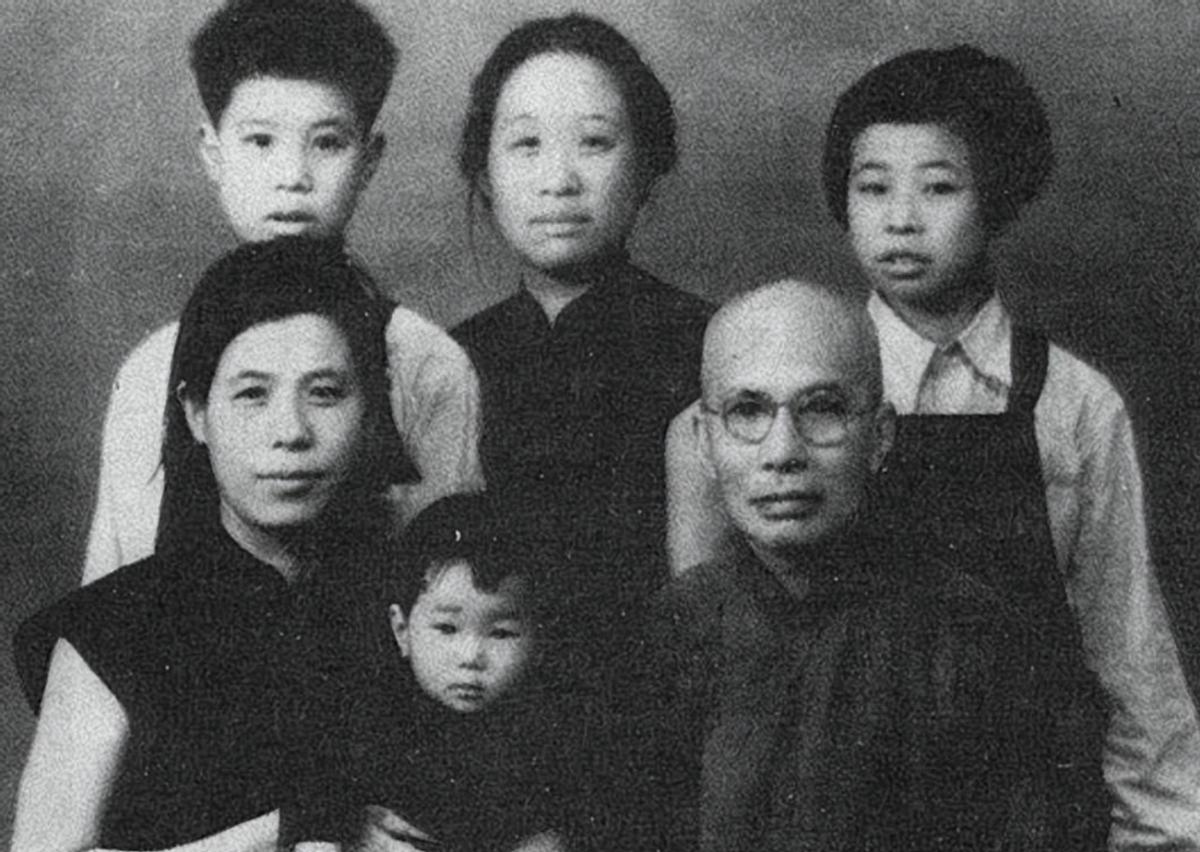

2007年,毛岸青病重住院。那天,他突然抓住儿子的手,说:“我走后,不要把我葬在韶山,我要和母亲在一起……” 1923年,毛岸青长沙出生,按理说是个标准的书香门第孩子。 父亲毛泽东当时忙革命,母亲杨开慧自己是知识分子,家里书卷味浓得能呛人。 但时代太乱,这种“好日子”一闪而过。 1930年,何键的人破门抓走杨开慧,逼她说出毛泽东的下落。 杨开慧宁死不说,被带去刑场前,还叮嘱看守好好照顾三个孩子。 毛岸青那时才七岁,连母亲的遗容都没见上。 孩子们被保释后躲去外婆家,外婆想护住外孙,但长沙已经不安全,党组织很快安排他们跟着亲戚李崇德往上海转移。 那趟路走得像逃难,名字要改,身上东西要藏,怕路上被查。 他们坐船颠簸好多天,抵达上海时都瘦了一圈。 到了上海,大同幼稚园接手三个孩子,那里专门照应烈士后代,算是暂时的安稳。 可好景没几天,顾顺章叛变,上海地下党遭毁灭性打击,幼稚园也被迫关门。 毛岸青跟着哥哥毛岸英和弟弟毛岸龙一下流落街头,靠捡剩饭、讨要换口吃的。 毛岸青后来回忆,那段日子“饿得脑袋都是嗡的”。 最痛的,是有一次兄弟俩出去找吃的,回来时小弟毛岸龙不见了,再也没找到。 后来,董健吾想办法把毛岸英和毛岸青安排到前妻黄慧光家里。 那户人家本来就不宽裕,几个人挤在一间屋子里。 两个孩子帮着干活,出门捡破烂换钱。 有次毛岸青收了张假钞,被摊主当众骂了一顿。 他气得在街边乱写字,被巡警盯上,最后脑袋受了伤,从那以后头疼成了常伴一生的病根。 那几年,毛泽东在中央苏区,根本不知道孩子在哪。 消息断了好久,直到董健吾托宋庆龄传话,1936年才终于联系上。 张学良帮忙安排,两兄弟一路经东北、海参崴,被送到苏联莫斯科郊外的国际儿童院。 毛岸青在苏联重新上学,从字母学起。 那地方吃住比上海街头强太多,但二战爆发后,他也要挖战壕、搬伤员,冬天冻得鼻尖都是裂口。 毛泽东后来写信鼓励两个儿子,毛岸青收到信那天,像得了宝一样把信藏在枕头底下。 1947年,他终于回到中国。 先在大连养病,再由李富春和蔡畅介绍加入党组织。 之后被派往黑龙江克山县参加土改。那地方冷得能把水瞬间冻成冰花,还有土匪出没。 毛岸青穿着棉袄挨家挨户走访,农民说啥他都记,谁缺农具、谁缺种子、哪块地产量低,都查得清清楚楚。 土改结束,他调回中宣部当俄文翻译,译列宁、译斯大林,一干就是多年。 1950年,哥哥毛岸英在朝鲜牺牲。 那天消息传回北京,毛岸青整个人像被抽空一样。 他想去朝鲜祭拜,被各种原因耽搁了,只能把悲意埋在心底。 1960年,毛岸青和邵华结婚。 邵华性格干练,却对毛岸青照顾得极细,夫妻俩非常低调,后来搬去北戴河疗养院,照着海风过安稳日子。 1970年,儿子毛新宇出生,给这个饱经劫难的家带来一点真正的温暖。 毛岸青晚年身体每况愈下,长期坐轮椅,但仍坚持写文章,研究毛泽东思想。 2001年杨开慧百年诞辰,他和邵华一起写下《最美的霞光》。 他要求署名“杨岸青”,那是他少年流离时用过的假名,也是纪念母亲的方式。 到了2007年,毛岸青心脏病加重,被送进301医院。 意识最清醒的一次,他紧紧抓住毛新宇,重复年轻时的愿望: “把我葬在母亲那儿,我要回板仓,不去韶山。” 那不是背离根,而是回家。 毛岸青的心,从七岁那天母亲被押赴刑场起,就再没真正离开过板仓。 2007年3月23日凌晨4点多,毛岸青走了,享年84岁。 告别式在八宝山举行,送行的人不少,但场面不铺张。 2008年,毛岸青的骨灰迁到长沙开慧乡杨开慧陵园,紧挨着母亲。 一年后,邵华因病去世,也迁入同一处。 夫妻合葬,母子团圆,一个经历过革命最苦时代的三口之家,终于在土地里重新靠在了一起。 毛新宇护送父母骨灰时说:“爸妈总算回家了。” 毛岸青没哥哥那样的光环,也没父亲那样的历史地位, 可这一生,他把能扛的责任全扛了,把受过的苦都化成了安静的坚持。 没有怨、没有恨,连最深的思念,都压到临终才说出口。 毛岸青身上,有一种中国人熟悉的力量,不喧哗,不抱怨,不炫耀,用一生把亲情和信念守得紧紧的。 历史从来不只是写在书里的那些人,还有像毛岸青这样,经历大风大浪,却把一生过得沉稳、干净、有分寸的普通英雄。