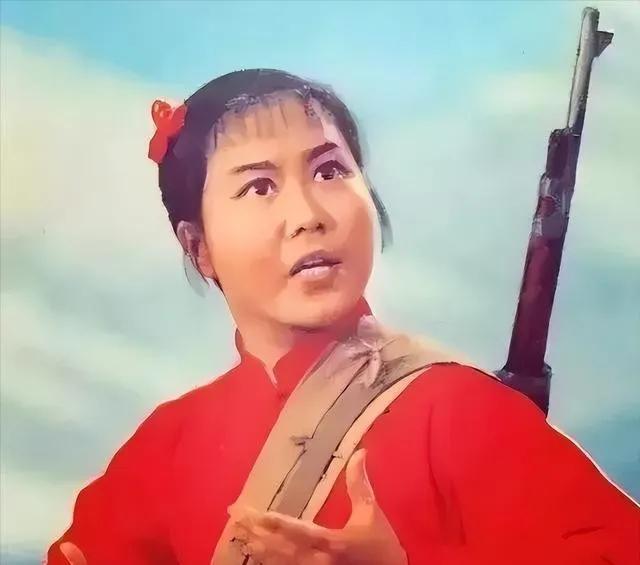

1988年,“小常宝”齐淑芳带领30名演员留在了美国,不但抛弃丈夫还背叛祖国,甚至说:“在美国刷盘子,比在国内干十年都强……” 这句话像刀一样,把她的人生也分成了前后两截。 齐淑芳出生在戏曲世家,打小就在锣鼓声里蹦跶。 别人六七岁还在玩泥巴,她已经穿着小戏服系头绳练压腿。 大嫂张美娟是响当当的“武旦皇后”,她天天看着前辈翻跟头、亮相、走台步,也学得有模有样。 小时候练功很苦,可齐淑芳是那种越苦越来劲的人。 六岁拜师,十几岁就站上大舞台。 16 岁去北京演《三战张月娥》,梅兰芳当场夸她眼神有灵气,周总理也看过她的戏,笑着点头。 那种被认可的劲儿,让她越练越狠。 19 岁进上海京剧院后,她像开挂一样,一出接一出。 六十年代演《青石山》《秋江》《白蛇传》,场场爆满,各地跑着请她。 后来又被挑中出演《智取威虎山》里的“小常宝”。 1970 年电影一上映,全国人都记住了那个眼神又亮又倔的猎户姑娘。 事业顺得像直线往上飙,感情也跟着来了。 丈夫龚国泰是乐队里吹小号的,话不多,可对人讲究,有耐心,会照顾人。 齐淑芳在台上光彩照人,龚国泰就在台后默默给她配器、排练、打点。 俩人结婚后,过了几年让人羡慕的小日子,她忙着巡演,他在背后托着她。 谁都以为这段婚姻会一直顺下去,直到 1988 年美国那封邀请函来了。 那次是中美文化交流的大项目,美国巡演从东海岸跑到西海岸,剧场天天爆满,观众站着鼓掌。 就在巡演快结束、所有人准备收拾东西回国时,齐淑芳突然把团队叫到一起,说了一句谁都没想到的话:“我决定留下。” 不仅她自己要留,她还带着 30 多名演员一起申请滞留。 队伍里的人被她说动的说动,犹豫的犹豫,一夜之间,全团都成了“留美不归”的新闻主角。 国内瞬间炸锅。 上海京剧院连夜开会,文化圈骂声满天飞,媒体把这件事写成头版头条。 龚国泰被问到快哭出来,他想找齐淑芳问清楚,可人已经在美国递交了材料,电话都打不通。 有人说他是被突然抛弃,也有人说他早该想到两人差距大迟早出事。 但不管哪一种,最难过的那个人永远是当事人。 离婚手续寄到上海那天,龚国泰一个人坐在屋里,从早坐到晚。 而那句:“刷盘子比国内挣得多”,成了一辈子跟着齐淑芳的标签。 有些人听了气,有些人听了笑,有些人骂她忘恩负义。 但没人知道,齐淑芳在美国最早几年过得比谁都狼狈。 没身份、没关系、没语言,她真的刷过盘子,擦过地板,在餐馆后厨打过杂。 白天跟别人争活干,晚上在小仓库里排戏。 那时候她每天累得直不起腰,可还在练吊嗓、扎马步,跟着丁梅魁四处找小剧场。 熬了几年,运气来了。 殷承宗帮忙,他们拿到绿卡,正式在美国站稳脚。 齐淑芳一咬牙,在纽约创办了自己的京剧团。 团不大,可她能扛,一辆大面包车,从纽约开到佛罗里达,从学校演到社区,有一场没一场地坚持。 最夸张的一次,佛州暴雨,露天场地泥水到脚面,三千多人撑伞看完《穆桂英挂帅》。 那一晚,后台有人哭,说:“原来美国也有人懂京剧。” 慢慢地,剧团上了林肯中心,进了麦迪逊花园,甚至登上百老汇。 美国媒体夸她把京剧唱得像魔法一样,她说自己是为了“把国粹带出去”,说得轻描淡写,可她自己最清楚,多少苦撑着、熬着、硬扛着的夜。 2008 年,她回国探亲,很多人给她鼓掌,也有人依旧骂她,她没多说话,只是笑着鞠了个躬。 齐淑芳的一生,就是一桌冷热不均的菜:最甜的是舞台,最苦的是选择。 有人说她对不起祖国,有人说她抛弃丈夫,也有人说她让世界看到京剧的光。 对与错,也许永远不会有一个统一答案。 但有一点是清楚的: 人可以走远,但背后的影子永远留着。 无论她做过什么决定,这个影子里永远印着京剧。