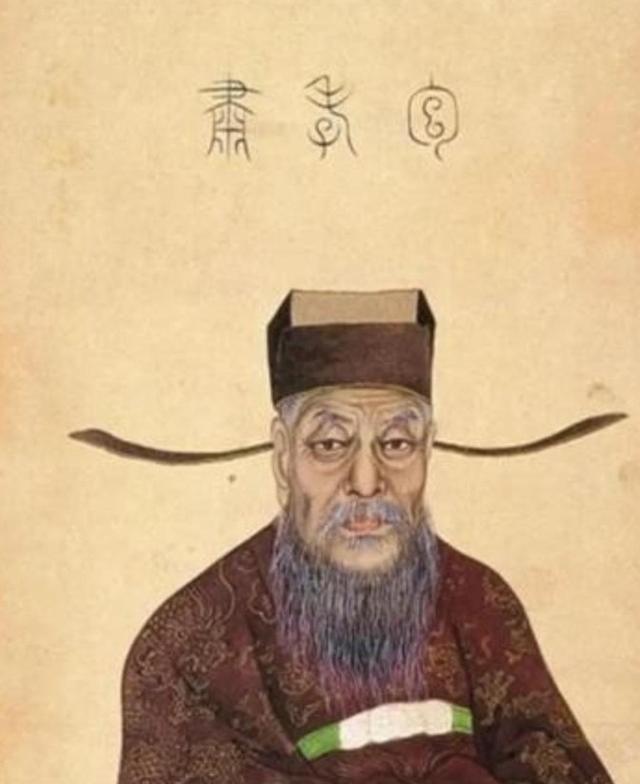

1062年,包拯去世,出殡当天发生了一件奇怪的事,原来,他临终时悄悄告诉女婿文效:“我走后,你要准备21口棺材,并从7个城门一起抬出去,”这个谜团困扰了大家900多年,直到包公墓被发掘,真相才最终被揭开 包拯出生于999年北宋庐州合肥一个书香门第,父亲包令仪曾任刑部员外郎。他从小接受儒家教育,注重忠孝原则。28岁时通过进士考试,被任命为大理评事,出知建昌县。因父母年迈,他辞官回家侍奉,直到父母过世并完成守孝后才复出。1037年他担任天长县知县,那时处理过一起耕牛舌头被割的案件。他指示农夫宰杀牛并出售肉,借此引出告发者,最终确认告发人即为罪魁祸首。这件事让他在地方上获得声誉,人们开始称他为包青天。他的办案方式注重证据和逻辑,避免草率判断,在宋代司法环境中显得突出。 随后包拯调任端州知州,此地以产端砚闻名,前任官员常以进贡为名多征收砚台以中饱私囊。他到任后严格执行朝廷规定,只征收所需数量,离任时未带走任何一块砚台。这体现了他在地方治理中的廉洁作风,百姓为此传颂。宋仁宗得知后,提升他为监察御史。在这个职位上,他负责监督官员,多次上书弹劾贪官。其中七次弹劾王逵,三次指责皇亲张尧佐,将其贬为朝廷弊端,最终导致张尧佐部分职务被剥夺。他还调查过假冒皇子的事件,通过审讯和证据收集震慑朝野。这些行动显示出他不畏权贵的性格,在北宋中期政治环境中起到纠偏作用。 1050年包拯继续在监察系统任职,多次上疏讨论军政、税收和科举制度问题。他曾出使辽国,驳斥对宋朝的不实指控,维护国家利益。后来担任河北转运使、刑部副郎中和三司户部判官等职,处理财政和司法事务。1057年他出任开封府尹,这是他生涯高峰期。他设立联合审判制度,允许百姓直接申诉,避免胥吏阻挠。同时他亲自审理案件,坚持公正原则,避免徇私。在开封府期间,他处理过多起民生纠纷,如柴火被抢案,通过调查伤情和证词还原事实。他的这些改革在宋代首都司法中留下印记,尽管任期仅一年多,却影响深远。 1061年包拯升任枢密副使,参与军政决策。他一生保持清贫,家中无多余积蓄,丧葬费用需朝廷资助。这与许多官员不同,反映出北宋官场腐败现象普遍,而他作为例外成为典范。1062年他在开封病逝,享年64岁。民间流传他临终前嘱咐女婿文效准备21口棺材,从七城门抬出,以迷惑潜在敌人。历史记载显示北宋时期盗墓风气盛行,官员树敌多,需防范身后事。这种安排虽有传说成分,但符合时代背景。包拯得罪过众多权贵,如张尧佐等,他们可能怀恨,这类预防措施在当时并非罕见。 出殡时开封百姓自发悼念,21口棺材的分路出城成为谜团。历史学家认为这可能是为保护真墓而设的疑冢策略。包拯墓地有两种公认说法,一在河南巩县,一在合肥大兴集。这反映出墓址争议长期存在。1973年合肥钢厂扩建时挖出古墓,考古队确认其中一座为包拯墓。墓内有金丝楠木棺,材质上乘,由宋仁宗赐予。棺中残骨和墓志铭证明身份,铭文详述其官职和生卒年。陪葬品极少,仅一块端州砚台,象征他不贪私利的作风。这与历史记载一致,他一生未积私财。 考古发掘显示墓室结构为砖石建成,出土瓷器银器等50余件,但包拯墓中物品简陋。董氏墓相邻,已遭破坏,可能因金兵南侵。骨骼不完整,头骨缺损,脊柱伤痕,汞含量高,专家推测为外部因素所致。这次发掘解开了21棺材谜团:真棺秘密运回合肥,其余用于分散注意或赠贫民。北宋盗墓常见,权贵间恩怨延续至身后,包拯此举有效避开风险。盗墓行规中甚至有不扰包公墓的说法,显示其声望影响深远。 包拯生涯从地方官到朝廷重臣,始终坚持监察职责。他弹劾的官员多达30余人,包括高官和皇亲。这在仁宗朝政治中起到平衡作用,避免派系倾轧过度。他的改革如开封府击鼓鸣冤,影响后世司法实践。历史评价他为清官典范,正史如宋史有详细记载。他的家庭后代也受其影响,注重廉洁。墓地重建于1985至1987年,现位于合肥包河区,供研究和参观。这体现了现代对历史人物的保护和传承。