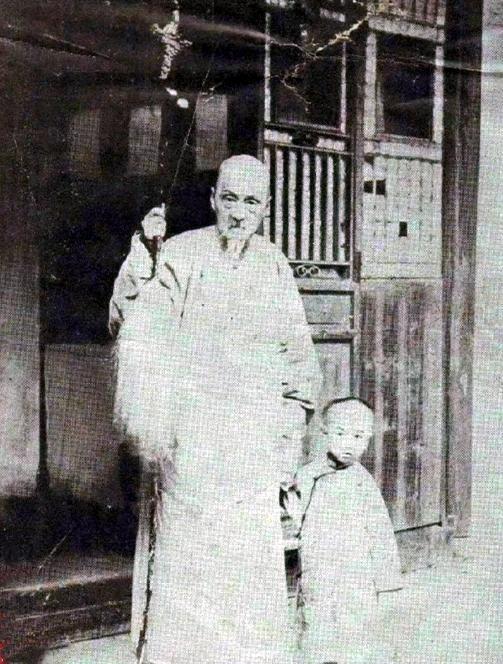

1902年,晚清文学大师俞樾拄着拐杖拉着自己最疼爱的曾孙俞平伯。这一年,俞平伯只有四岁,与曾祖父站在曲园的门前。可能,许多人并不知道俞樾,但许多人都知道革命家章太炎与大画家吴昌硕。而章太炎与吴昌硕都是俞樾的学生。 俞樾于1821年出生在浙江德清一个书香门第,早年随父母迁居临平姚氏家族。他从小接受家学教育,研读经史子集,道光二十四年中举人,三十年进士,排名第十九位。当时他仅29岁,在科举考生中文章功夫突出,却因性格耿直不善应酬,仅得此名次。进士后授翰林院编修,负责修撰国史。1855年出任河南学政,巡视书院检查生徒课业,但因直言上书得罪上司,1857年免官。此后返回苏州,专注于讲学和著述。俞樾一生著书五百卷,包括《春在堂全集》,涵盖经学训诂和文集。他在苏州紫阳书院和杭州诂经精舍主讲三十余年,弟子众多。章太炎跟随八年,专攻辞章,吴昌硕则习小学及诗文,两人从其治学方法中获益。俞樾推崇实学,注重文字音韵训诂,推动朴学传统。 俞樾免官后定居苏州马医科巷,1874年购得潘世恩故宅废地,自行规划建成曲园。园名取自老子“曲则全”,占地2800平方米,包括乐知堂、春在堂和小竹里馆等建筑。他在此著述授徒,生活简朴,每日钻研经籍。曲园成为其晚年学术中心,弟子常来求教。俞樾书法以隶书见长,古拙清雅,不作楷书,常以篆隶草草涉笔。他在地方志领域也有建树,修纂多部志书,体现对历史文献的重视。晚年俞樾关注变法,尝试书法创新,自负于隶书成就,不写市场欢迎的楷书。1902年时,他已81岁,身体渐衰,但仍坚持日常著述。曲园内藏书丰富,供弟子研读,推动经学传播。 1902年这一年,俞樾与四岁曾孙俞平伯合影于曲园门前。照片记录两人关系,俞樾时年81岁,俞平伯乳名僧宝,生于1900年。曲园作为俞樾寓所,位于苏州马医科巷深处,黑漆石库门上悬“曲园”匾额。俞樾最疼爱此曾孙,常教其识字。章太炎和吴昌硕作为弟子,早年在诂经精舍或曲园听讲。章太炎1890年起跟随八年,研习古文辞章,后成为国学大师。吴昌硕1844年生,专注小学诗文,后创立西泠印社。两人皆受俞樾朴学影响,注重实证训诂。俞樾门下弟子三千,包括陆润庠、施新华等,影响清末学术界。合影背景为晚清社会动荡,道光以来科举制度渐衰,俞樾代表传统经学最后一代。 俞樾于1907年逝世,享年86岁,葬于德清祖地。弟子整理遗稿,推动其著述流传。他的曾孙俞平伯早年在北京大学就读,1915年入预科,1919年毕业于中文系。毕业后任教上海大学,1920年代初讲授古典文学。1923年出版《红楼梦辨》,与胡适并称新红学创始人,采用科学考证方法,辨析版本差异。俞平伯提倡诗的平民化,参加新潮社和文学研究会。1930年代转任燕京大学和清华大学教师,继续红学研究。1940年代末移居北京,1950年代起在北京大学执教,专注于诗歌和小说教材编写。他的著述包括红学论著和诗集,影响后世学者。 俞平伯在新红学开创期贡献突出,1921年开始研究《红楼梦》,通过考索分析,推动新学派形成。他与顾颉刚等学者互动,辨明前八十回为曹雪芹原作,后四十回高鹗续补。俞平伯反思能力强,发现诸多版本问题,引发学术讨论。晚年整理文集,手稿流传。他的家族注重诗书传家,德厚流光,从俞樾到俞平伯,体现文脉延续。俞平伯1990年逝世,享年90岁,亲友整理遗物,包括手稿书籍。红学界认可其开拓作用,推动研究从索隐向考证转型。俞樾的影响通过弟子扩展,章太炎参与革命,吴昌硕在艺术领域建树。 俞樾的朴学方法强调文字训诂,影响清末经学复兴。他在杭州诂经精舍讲学,足迹遍及西湖名胜,撰写诗文楹联。俞樾二女绣孙聪颖,饱读诗书,体现家族教育传统。曲园作为其故居,现为文物保护单位,保存其生活痕迹。俞平伯在红学上注重细心体味,分析小说结构,避免旧红学索隐弊端。他的《红楼梦辨》博得赞誉,推动科学旗号下的研究。俞樾弃官后心无旁骛,专意著述,卷帙繁富。弟子吴昌硕书法受其影响,大巧若拙。章太炎曾与俞樾有师生反目,但尽得真传。 俞樾生平不作楷书,专注篆隶,体现个性。曲园布局精巧,利用弯曲地形,代表晚清文人园林典型。俞平伯参加语丝社,思想激进,接受新文化影响。他在燕京大学任教时,交换书信讨论考证。俞樾在明治日本有影响,井上陈政出其门下。俞平伯对后四十回有述评,指出续作问题。俞樾修志成果丰富,方志观注重实录。俞平伯的转变反映时代变迁,坚持学术反思。家族从德清迁苏州,生活融入当地文化。