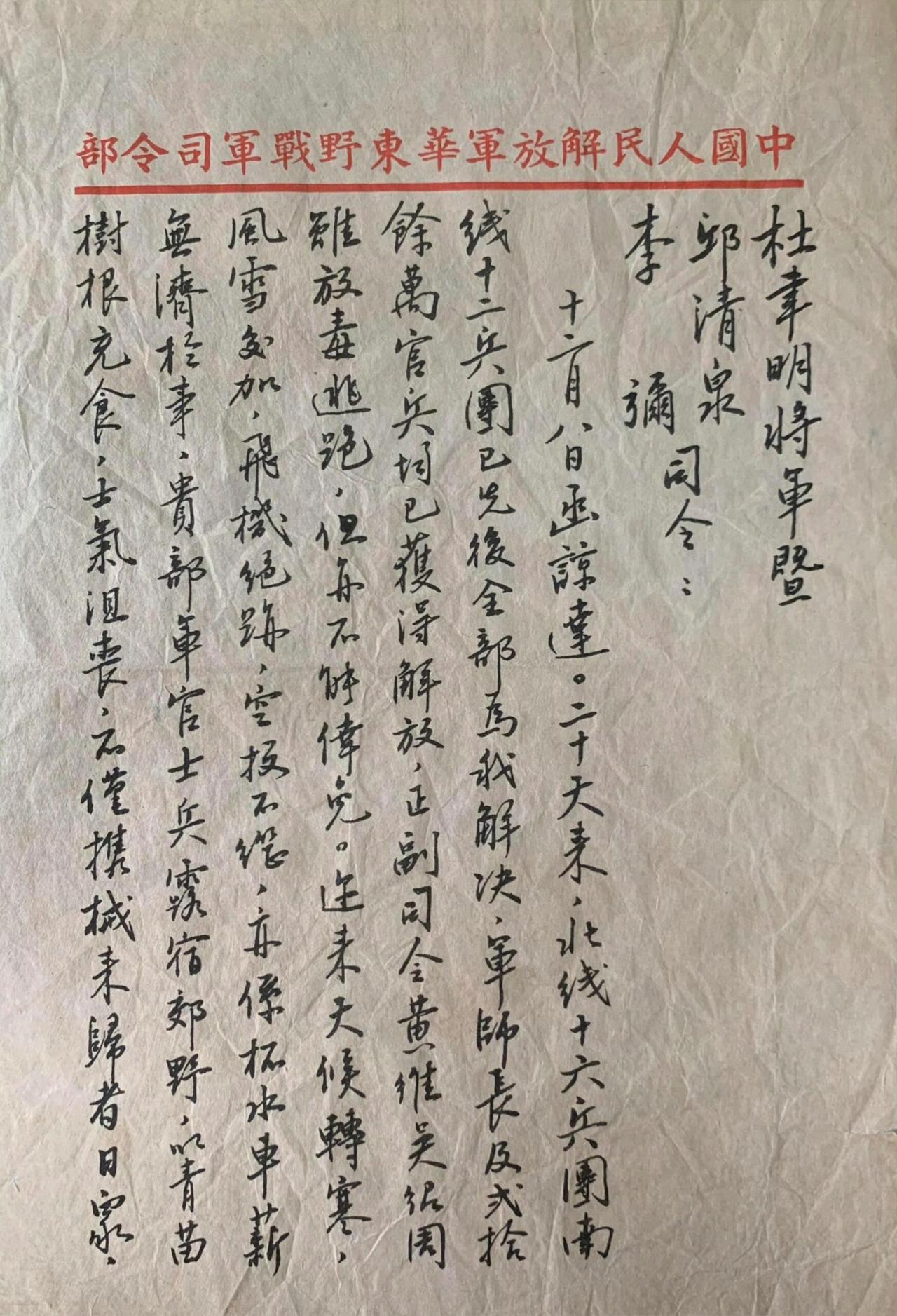

粟裕晚年坦言“淮海战役是我指挥的”,秘书扯了一下他:别讲了吧 粟裕出生在湖南会同一个侗族家庭,那时候农村生活苦,家里靠种地过日子。他小时候就聪明,读了点书,接触到外面世界的变化。1927年南昌起义爆发,他年纪轻轻就加入革命队伍,跟着部队打游击。起义后部队转战,他坚持下来,上了井冈山。那段日子,红军在山里建根据地,他从普通战士干起,学着指挥小分队作战。土地革命时期,他在浙南带游击队,国民党围剿厉害,他带着人钻山林,找机会反击。队伍小,武器差,但他总能想出办法,避开大股敌人,专打弱点。抗日战争打响,他领新四军一支队去江南,开辟抗日地盘。部队过江后,他组织群众,建起根据地,打击日伪军。 苏中战役是粟裕成名的起点,他指挥部队七战七捷。每次战斗,他都提前侦察地形,布置好阵地。国民党军来势汹汹,他让部队分兵诱敌,然后集中力量打歼灭。苏北战役,他全歼一个整编师,那时候解放军装备不如对手,但他用机动战术,快速转移,包围敌人。鲁南战役更狠,他消灭两个整编师。部队在冬天行军,地冻天寒,他强调情报准,行动快。莱芜战役,他设伏全歼七个整编师。这仗打得漂亮,国民党军被围在山谷里,逃不掉。孟良崮战役,他针对国民党74师,集中兵力围攻,整个师被消灭。那师是国民党精锐,装备好,但他用山地战法,层层推进。 豫东战役,粟裕消灭国民党一个兵团。这时候他已经是华中野战军司令员,指挥大兵团越来越熟练。淮海战役是他生涯顶峰,消灭国民党五个兵团。这仗规模大,国民党投入重兵,他在前线协调,堵住敌军退路。战役分阶段进行,第一阶段围歼黄百韬兵团,第二阶段打杜聿明集团。解放军伤亡也大,但最终胜出。毛泽东评价他立头功。粟裕打仗风格是歼灭战高手,注重情报和机动,像战国白起一样,专打大仗。 粟裕一生不爱争功,几次让出高位。1945年,他让华中军区司令员给别人。1948年,不肯当华东野战军司令员。1955年评衔,他辞掉大将军衔。晚年写诗表达心志,半世戎马,一生危安,沙场百战,历尽艰辛。松树敢争高,草劲不怕风,生死寻常事,宏愿付青山。这诗反映他淡泊名利。 1978年7月27日,南京电影制片厂编导石征先拜访粟裕,谈淮海战役剧本。粟裕直接说淮海战役由他指挥,从开始到结束都在华野前指指挥。秘书见状扯他衣袖,劝别讲。粟裕没停,继续讲战役细节。石征先记录下来,后来回忆这事震惊,因为粟裕平时不提个人事。这话不是争功,而是实情。淮海战役指挥复杂,粟裕在前线实际操作,协调各方。 为什么秘书劝阻?粟裕直性子,从不说假话,人际处理不圆滑。淮海战役涉及领导权威,如果按实写,可能影响别人。他不愿违心写,也不愿触碰敏感点,干脆不写不看相关书文戏。另一原因是战役惨烈,国民党损失55万,解放军伤亡近14万。太多战友牺牲,他一提就伤心,不愿回忆。 粟裕不愿宣传自己,一生低调。淮海战役后,他继续指挥渡江战役,解放南京上海。建国后,任解放军副总参谋长,后成总参谋长。但1958年被免职,从此离部队远。晚年在北京住,生活简单,不搞特殊。 粟裕对淮海战役态度特别,公开说不读不写不看相关东西。妻子楚青在回忆录里解释原因。一是淡泊名利,不争权。二是顾及领导,如果实写触权威,不实写又不是他风格。三是战役太惨,牺牲多,不愿提伤心事。 淮海战役是解放战争转折点,粟裕建议打大仗,毛泽东同意。他规划小淮海变大淮海,围歼国民党主力。战役中,他指挥华野部队,配合中野,步步推进。国民党将领如黄百韬杜聿明被俘。这仗定下江山。 粟裕比作白起,两人都是歼灭战高手。白起长平之战坑杀40万,不愿提因杀戮重。粟裕不愿提淮海因类似,牺牲太大。军迷叫他战神,战绩亮眼。 晚年粟裕身体渐差,1984年2月5日逝世,享年77岁。遗愿骨灰撒战斗过地方,和战友聚首。其中一处徐州淮海战役纪念园,其他井冈山浙南南昌等地。他一生贡献大,留给后人思考。