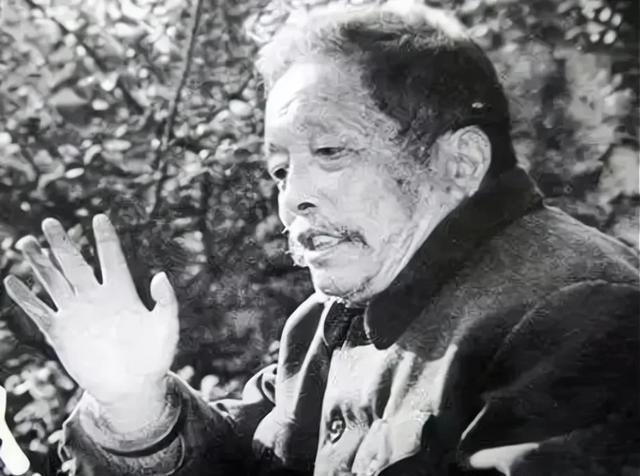

1985年,中国一高级干部访日期间,不顾多人劝阻非要去靖国神社,回国后就被中纪委开除了党籍,可他却说:我是清白的。 1985年的东京,时任文化部副部长、对外友协副会长的周而复,盯着手中密密麻麻的行程表,心思却早已飘到了那个所有人谈之色变的敏感地带——靖国神社。 对外交官而言,那是绝对的政治雷区;但对正在创作长篇小说《长城万里图》的作家而言,那里是必须攻克的“情报堡垒”。 那时候的中日关系虽然回暖,但历史的伤疤依旧鲜红,身边陪同人员和使馆方面轮番劝阻,明里暗里地提示这地方的特殊性:那个从1869年建起、原名“东京招魂社”的地方,里面不仅供奉着246万多个灵位,更赫然摆放着东条英机等双手沾满鲜血的甲级战犯牌位。 作为国家高级官员,出现在这种场合,无异于在政治钢丝上跳舞,但周而复此时似乎“魔怔”了,他觉得如果不亲眼看看日本军国主义是如何粉饰太平、供奉战犯的,笔下的抗战史诗就隔着一层纱,不够真切。 于是,趁着代表团其他人回国、只有随员留守的空档,他甚至不顾迟来的使馆警告,执意踏进了那扇大门。 这一进去,他就彻底把自己从“官”变成了“民”,在那个充满肃杀之气的展厅里,没有鞠躬,没有参拜,只有一个老头戴着眼镜,像搞田野调查的学者一样,掏出笔记本疯狂记录。 一个多小时的时间里,他的笔尖划过纸面,抄录下陈列品的说明,画下建筑布局,甚至连战犯名字的排列顺序都没放过。 他手里拿着相机的镜头,对准的不是什么风景,而是日后这本文学巨著里需要的“罪证素材”。 回国后,那些在神社里拍摄的照片成了把他推向深渊的导火索,舆论瞬间炸锅,愤怒的民众只看到了“副部长现身靖国神社”这个刺眼的事实,将其视作对民族情感的背叛。 没人有耐心去听一个文人关于“实地采风”的辩解,尽管周而复反复强调自己是去记录罪行而非膜拜,但这声音很快被铺天盖地的口诛笔伐淹没。 到了1986年3月,中央纪委的决定犹如晴天霹雳:《人民日报》头版刊文,定性其行为严重损害国家形象,宣布开除其党籍并撤销职务,一夜之间,这位延安时期的老党员,成了千夫所指的“糊涂虫”。 昔日的门庭若市变成了门可罗雀,出版社退避三舍,但他书桌上的灯光却比以前更亮了,既然解释没人听,那就把证据写进书里。 他摊开那本在靖国神社里记满的一手资料,将那些观察到的军国主义细节,一点一滴地砌进了《长城万里图》的字里行间。 直到1995年,这部六卷本巨著才终于问世,并凭借对侵华罪行入木三分的刻画,拿下了中宣部的“五个一”工程奖。 然而,直到1999年,因为一篇杂志文章将他与贪腐分子混为一谈,86岁高龄的周而复终于忍无可忍,选择诉诸法律。 法庭上,他颤巍巍地拿出了当年的“铁证”——那个在靖国神社里记满战犯名单的笔记本,以及早已泛黄的使馆报备记录和手稿。 这些曾经无法自证清白的物件,终于在法律的聚光灯下还原了真相:这不是一次参拜,而是一场为了铭记历史的冒险调研。 信息来源:(中国作家网——周而复:文学长路上的不倦旅人)