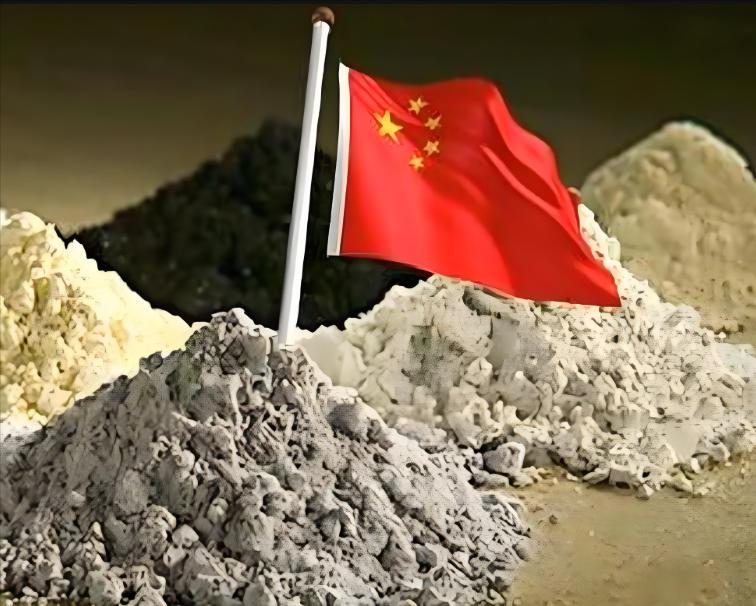

美对中国船舶征收港口费计划失败,中方造船厂订单强劲增长! 2025 年 2 月,美国贸易代表办公室基于所谓 “不公平贸易调查”,提出针对中国船舶的停靠费提案。 方案设定了多重收费标准:中国航运公司的船舶每次进港最高收 100 万美元,非中国公司若船队中中国造船舶占比超 50%,每次收费 100 万美元,叠加订购新船的费用,单船单次停靠成本可能累计达 350 万美元。 美国贸易代表办公室声称此举是为回应 “中国补贴”,重振本土造船业,当时还获得国会两党议员共同支持。 计划推进中遭遇的阻力远超预期。公开听证会阶段,超过 300 个贸易团体提交反对意见。美国港务局协会指出,提案会拉高消费者成本,导致港口与运输行业混乱。 美国航运协会直言,惩罚中国的同时也在惩罚美国海运系统。小型航运公司受冲击更直接,大西洋集装箱航运公司表示,额外费用会使其完全失去竞争力,只能撤出美国航线。 经济咨询公司研究显示,该计划可能放缓美国 GDP 增速,加剧贸易逆差,农产品与能源出口将面临两位数下滑。这些反对声浪最终迫使计划搁置,成为未能落地的政策提案。 与美国计划夭折形成对比的是中国造船厂的订单增长。 克拉克森研究公司数据显示,2025 年上半年,中国造船厂承接新船订单量同比增长超 40%。 全球前十大航运公司中有五家将半数以上新船订单交给中国船厂,地中海航运的订单占比达 92%,德国赫伯罗特达 89%。 细分市场更显优势,中国制造的集装箱船占据全球 81% 的市场份额,散货船占比达 75%。江南造船厂、大连造船厂等企业的生产排期已排至 2028 年,部分高端船型订单需要等待三年以上。 订单增长的背后是产业竞争力的支撑。中国船舶工业的优势并非来自补贴,而是源于完整的供应链与高效生产能力。 从船用钢板到动力系统,国内已形成覆盖造船全链条的产业集群,关键零部件自给率持续提升。造船周期也更具优势,同类型集装箱船,中国船厂建造周期比欧洲船厂缩短近四分之一。 技术突破同样显著,沪东中华造船厂交付的全球最大 24000TEU 集装箱船,油耗与碳排放指标均达国际领先水平,这类环保型船舶成为订单增长的重要动力。 全球航运业的选择凸显市场的理性。美国计划提及的 “全球 98% 船队可能受影响” 并非夸张,瑞士地中海航运船队中 24% 是中国造船舶,丹麦马士基占 20%,法国达飞集团占 41%。 希腊船东去年订购的 113 艘油轮中,大部分由中国船厂建造。 航运企业更看重综合成本与交付保障,中国船厂在价格稳定性、建造效率与技术适配性上的综合优势,让全球船东不愿因政策波动调整订单方向。 世界航运理事会测算,美国计划若实施将使行业年成本增加 200 亿美元,这更坚定了船东与中国船厂合作的意愿。 美国造船业的困境并非中国竞争导致。《琼斯法案》规定美国港口间货物运输必须由美制船舶承担,这一保护政策削弱了美国造船业的全球竞争力。 数据显示,美国造船业全球份额仅占 0.1%,每年建造船舶数量从 70 年代的 70 艘降至 5 艘。计划失败后,美国业内开始反思,认为应通过技术研发与投资提升自身竞争力,而非依赖贸易限制。 中国造船厂的订单增长,本质是全球市场对优质产品与服务的认可。这场围绕港口费的博弈证明,贸易保护主义难以阻挡产业发展的客观规律。 中国船舶工业在开放竞争中持续升级,既为全球航运业提供高效解决方案,也推动自身向高端制造迈进。这种以实力赢得市场、以合作实现共赢的发展路径,正是全球产业链中最具活力的正能量。