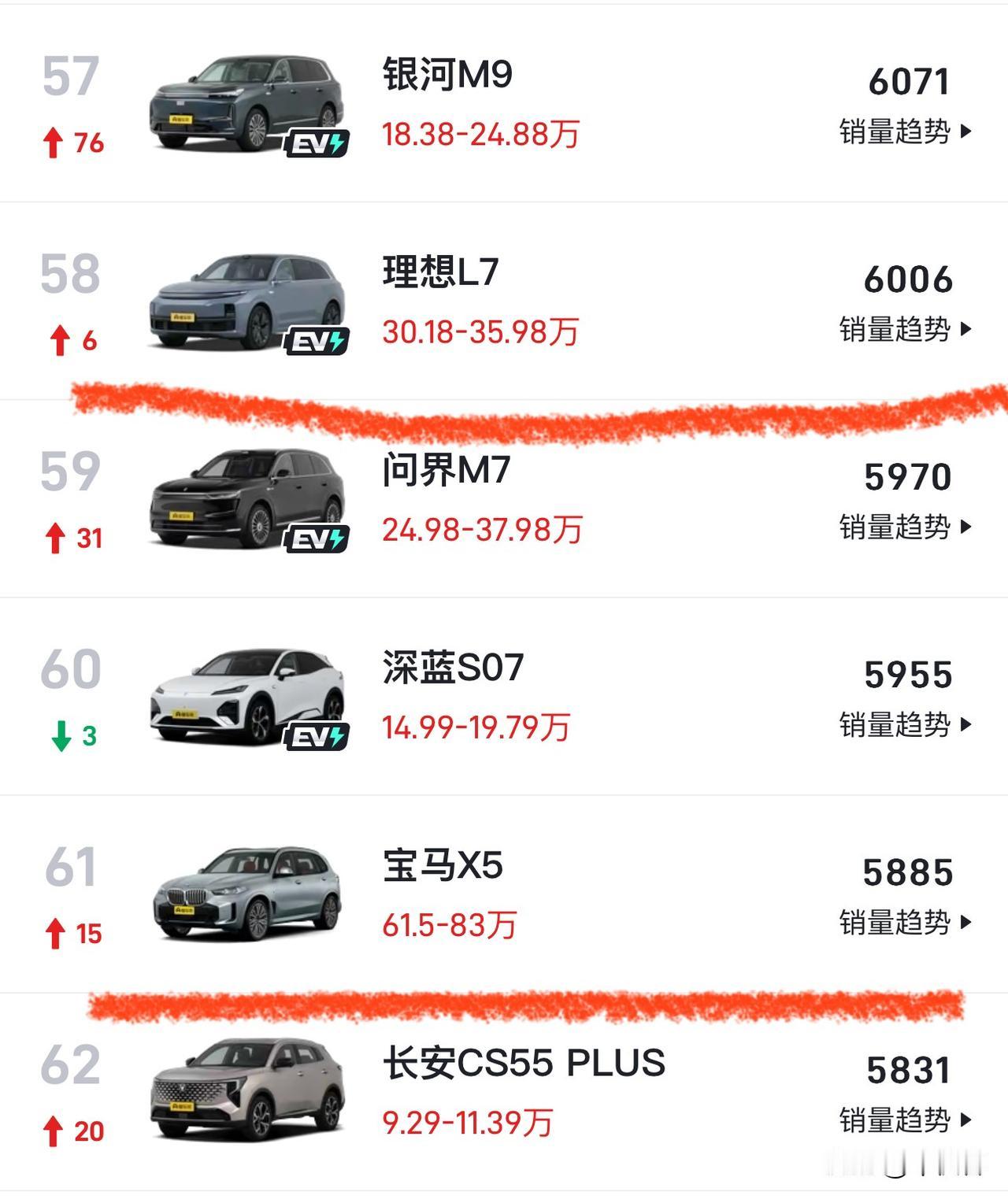

日本汽车巨头日产,竟然把自己的老巢横滨全球总部大楼给卖了! 11月6日,日产汽车正式宣布,将陪伴自己多年的横滨全球总部大楼以970亿日元(约合45亿元人民币)出售给香港敏实集团与KKR组成的联合体,同时签订20年售后回租协议,继续以租客身份留在这座“老巢”办公。 几乎同步发布的2025财年半年报显示,公司净亏损高达2219.21亿日元,去年同期还是192.23亿日元的盈利,短短一年时间从盈利跌入百亿亏损深渊。 先看看2024财年,日产净亏损已飙升至6709亿日元,为了止血,公司启动了大规模收缩计划: 2024年11月提出裁员9000人、减产20%,2025年5月又追加裁员1万人,累计裁员2万人,占全球员工总数的15%;同时计划关闭7家工厂,将全球产能从350万辆砍至250万辆,目标三年降本5000亿日元。 但这些措施未能扭转颓势,全球工厂运转率持续低迷,美国工厂57.7%、中国工厂45.3%、日本本土工厂56.7%,均远低于行业80%的盈亏平衡点,武汉工厂更是投产仅3年就因产能利用率不足3.7%面临停产,成为行业内“最短命工厂”之一。 日产的困境,本质上是技术转型滞后与行业变革浪潮的剧烈碰撞,当全球汽车产业向电动化、智能化加速狂奔时,日产的技术布局早已跟不上行业迭代的速度。 2025年上半年,日产纯电动车占比仅12%,远低于丰田的18%和本田的15%,主力车型仍依赖燃油动力,在欧洲等即将禁售燃油车的市场面临退市风险。 反观中国车企,上汽集团2025年前三季度新能源车销量同比增长42.5%,净利润更是激增644.9%;江淮汽车仅第三季度研发投入就超30亿元,同比增长30%,旗下尊界S800单款车型申报专利达341项。 即便是同为日系车企的本田,也通过“先混动再电动”的策略,让混动车型销量同比猛增56%,占比提升至24.2%,用盈利稳定性换取转型时间。 日产在电池技术上的差距更为明显,其全球电池产能仅能满足30%的需求,且仍以磷酸铁锂电池为主。 而宁德时代、比亚迪已量产能量密度更高的麒麟电池和刀片电池,这种技术代差直接导致日产电动车在核心指标上全面落后。 技术转型滞后的背后,是日产内部组织架构的僵化与人才流失的阵痛,大规模裁员虽然能短期削减成本,却让核心研发团队遭受重创。 2024-2025年裁员期间,日产研发团队流失率升至22%,远超行业15%的平均水平,电池研发、软件定义汽车等关键领域的工程师离职,直接延缓了技术迭代速度。 前社长内田诚因业绩不佳和与本田的合并谈判破裂辞职后,新任CEO伊万·埃斯皮诺萨提出的“Re:Nissan”复兴计划。 但这既没有清晰的电动化路线图,也未明确如何平衡短期成本削减与长期研发投入,市场信心持续受挫,财报发布后日产股价下跌8.7%,创三年新低。 对比之下,江淮汽车通过与华为深度合作,组建超5000人的专属研发团队,引入IPD集成产品开发等先进管理体系,实现了技术成果的快速转化。 上汽集团则通过全面深化改革,打破传统体制束缚,让自主品牌销量占比提升至64.4%,彻底摆脱对合资品牌的依赖。 此外,特朗普政府的高关税政策持续发酵,日产在墨西哥工厂生产的Sentra、Versa等车型,因关税成本增加每辆高达2500美元,占其在美销量32%的这三款车型,面临要么涨价失去竞争力、要么降价压缩利润的两难境地。 为了应对关税冲击,日产不得不采取90天库存战术,将仓储成本拉高12%,同时优先排产高利润车型分摊成本,即便如此,若25%关税长期化,年损失或达3.2万亿日元。 横滨总部大楼的出售,更像是日本汽车产业黄金时代落幕的象征,这座22层的建筑不仅是日产的办公场所,更是日本汽车工业在全球市场叱咤风云的见证。 如今这一“精神图腾”的易主,折射出传统日系车企在产业变革中的集体焦虑。 同为日系巨头的本田,虽也面临利润下滑,但仍手握3.22万亿日元的净现金储备,资本支出同比增长25.7%,其中一半以上用于电动化转型。 而日产只能通过出售核心资产缓解资金压力,970亿日元的交易净收益,对于其2.1万亿日元的预计负债而言,不过是杯水车薪。 值得深思的是,这种“售后回租”的模式并非长久之计,未来20年日产需支付约300亿日元租金,长期财务负担并未根本解除,只是用空间换来了短暂的喘息时间。 网友们纷纷评论,日产出售总部大楼的行为,与其说是“断臂求生”,不如说是对过往战略失误的被动买单。 这场变革中,没有企业能依靠“吃老本”立足,唯有主动拥抱变化、聚焦核心技术、优化组织效率,才能在激烈的竞争中站稳脚跟。 信息:每日经济新闻·巨亏百亿!日产出售总部大楼,中国企业拿下·2025 年 11 月 7 日