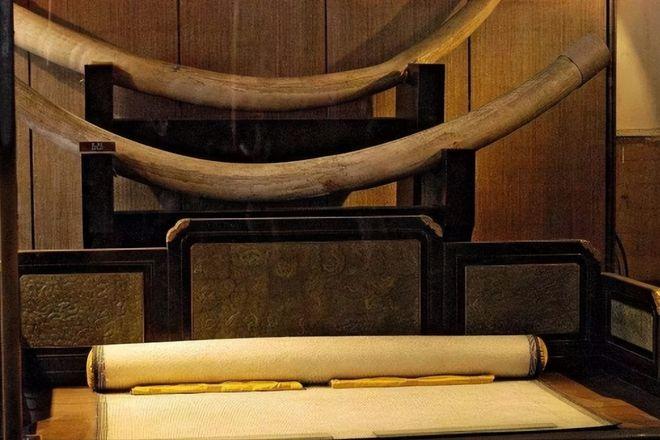

1962年,一古董商在一50岁寡妇家借宿,炎热难耐,寡妇好心为他铺了一张凉席,他却说:“我出100元(买凉席),你愿意吗?” 要知道在那个年代,普通工人一个月工资也就二三十元,100元能养活一家老小好几个月,可孙秀英却摇了摇头,她记着父亲临终前的嘱托,这席子是传家宝,说啥也不能卖。 这张被孙秀英当普通凉席用的物件,正是清宫雍正年间的国宝象牙劈丝席。 根据烟台文旅云数字博物馆的记载,它长205厘米,宽125厘米,重量只有2.2千克,最让人惊叹的是,整个席子都是用宽约0.2厘米的象牙丝编织而成,摸上去光滑柔韧,折叠起来能轻松塞进楠木盒里,展开后却平整无皱。 古董商常年跟老物件打交道,一看席子的纹理和质感就知道不一般,那些细密的“人”字形织纹,还有边缘精致的黑色素缎镶边,绝非民间工艺能做到。 孙秀英手里的这张象牙席,背后藏着一段跨越半个世纪的流转故事。据她回忆,这席子是父亲在1910年从一个清宫太监手里得来的。 当年那个太监偷偷把席子带出宫,以十根金条的价格卖给了开当铺的丁宝检,可时任黄县税务局局长的孙父得知后,硬是带着人找上门,留下200大洋强行将席子买了下来。 1930年,孙父病重,把孙秀英叫到床前,千叮万嘱让她好生保管这张席子,当成传家宝代代相传。 从那以后,孙秀英就把席子用锦缎包裹好,放进盒里藏在箱底,只有夏天特别热的时候才拿出来用,用完就赶紧擦拭干净收回去,这一守就是三十多年。 谁能想到,这看似普通的凉席,在清代却是连皇帝都稀罕的珍品。 故宫博物院的资料显示,雍正年间,广东官员为了讨好皇帝,召集顶尖工匠用泰国进贡的上等象牙制作象牙席,前后总共就做了五件。 制作过程繁琐到让人难以想象,工匠们得先把坚硬的象牙用特殊药水浸泡软化,再劈成比头发丝粗不了多少的均匀丝条,最后用“人字形”织法编织成型,整个过程耗时耗力,象牙的利用率还不足10%。 雍正帝虽然喜欢这席子的精致,却也觉得太过奢侈,下旨禁止再制作,这也让象牙劈丝席成了绝版。 可如此珍贵的国宝,怎么会流落到民间?这和清末的战乱动荡分不开。 1900年八国联军侵华,紫禁城遭到洗劫,不少宫廷珍宝被士兵抢走变卖,还有些则被宫内人员偷偷带出宫牟利。孙秀英家的这张象牙席,就是通过太监倒卖的渠道流出宫廷,几经辗转才到了孙家。 而故宫原本收藏的五件象牙席,后来也只剩一件完好保存,另外两件分别在民间被发现,还有两件至今下落不明,孙秀英守护的这张,就是现存三件中的一件。 古董商的高价收购被拒后,这件事在村里渐渐传开,也引起了烟台博物馆工作人员的注意。1963年,博物馆专家专程找到孙秀英,想要看看这张传说中的“旧席子”。 一开始孙秀英还不愿拿出来,她觉得这是自家的传家宝,跟外人没关系。 专家们没有着急,一次次上门耐心讲解文物保护的重要性,告诉她这张象牙席是国家珍贵的文化遗产,放在博物馆里能得到更好的保护,还能让更多人看到古人的智慧。 在专家的反复劝说下,孙秀英终于松了口,从箱子里取出那个楠木盒,一层层揭开锦缎,象牙劈丝席的真面目终于展露在众人面前。 专家们当场鉴定,这确实是雍正年间的宫廷珍品,工艺精湛,保存完好,具有极高的历史和艺术价值。 最终,博物馆以300元的价格征购了这张象牙席,这笔钱在当时算得上是一笔巨款,孙秀英用它改善了生活,可她心里更清楚,把席子交给国家,才是对父亲嘱托最好的回应。 如今这张象牙劈丝席成了烟台市博物馆的镇馆之宝,静静躺在防弹玻璃柜里,接受无数参观者的惊叹。 那么古代没有精密仪器,工匠们是如何将坚硬的象牙劈成如此纤细的丝条,还能编织得如此平整?要知道,即便是现代技术,想要复刻这种工艺都难如登天。 故宫博物院的专家研究发现,象牙席的制作不仅需要高超的手艺,还得依赖南方潮湿的气候,北方干燥的环境下,象牙丝一劈就会断裂,这也是这项技艺后来失传的重要原因。 孙秀英的守护,让这件国宝得以完整留存至今,如果当年她经不起100元的诱惑把席子卖掉,或者没有细心保管让它受损,我们今天可能就见不到这件稀世珍品了。 其实在民间,还有很多像孙秀英这样的普通人,他们不懂文物价值,却凭着一份执念守护着家里的老物件。 就像山东博物馆征集到的另一件象牙席,曾经被地主婆当普通凉席使用,故宫的那件也曾被误当成竹席存放多年,相比之下,孙秀英的细心呵护更显难得。 有人说孙秀英傻,放着100元巨款不赚,可在她心里,父亲的嘱托比金钱更重要。正是这份朴素的坚守,让我们得以窥见清代手工业的巅峰水准。 那张薄薄的象牙席,不仅承载着工匠们的智慧,更见证了一个时代的变迁,从宫廷到民间,从被当成珍宝收藏到被当作普通凉席使用,它的每一段经历都充满了传奇色彩。